サントリー美術館のリニューアル・オープン記念展III「美を結ぶ。美をひらく。美の交流が生んだ6つの物語」が開催。会期は2021年2月28日(日)まで。

「日本美術の裏の裏」展と同じく、サントリー美術館のリニューアル・オープン記念展となる「美を結ぶ。美をひらく。美の交流が生んだ6つの物語」。本展は、異文化や異民族、異なる要素が結びつくことで生まれる新たな“美”をテーマに展開する。

会場では、江戸時代からパリ万博まで約300年の間における芸術作品を、サントリー美術館のコレクションの中から日本美術を軸に厳選して展示。6つのセクションに分け、国・時代・素材の枠を超えて結びつき花開いた、6つの美の物語を紹介していく。

第1のセクションでは、江戸時代にヨーロッパ諸国が高く評価した陶磁器「古伊万里」をフィーチャー。17世紀半ばに中国磁器に取って代わる形で欧州各国に輸出されるようになった、華やかな「古伊万里」を集積。「柿右衛門様式」や「金襴手様式」を中心に、新収蔵品も交えて紹介する。

江戸時代の佐賀藩(鍋島藩)の運営する「鍋島藩窯」で作られた高級磁器「鍋島」にフォーカスする第2節。徳川将軍家への献上品や藩の贈進の品として扱われた、意匠を凝らした豊富な種類の「鍋島」を展示する。構図・色彩ともに優れた作品を展示すると同時に、“白抜き文様”の繊細な美にも注目していく。

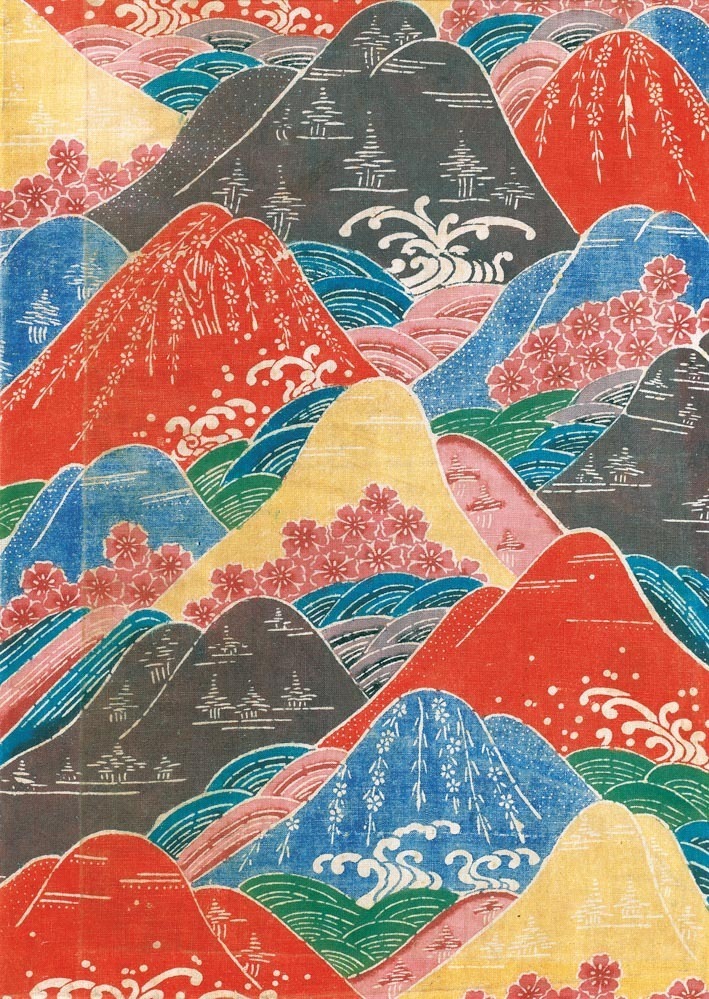

3つ目のセクションでは、海上貿易を通じて独自の文化を形成した琉球王国の染織を代表する「紅型」の裂地コレクションを特集。さらに、「紅型」の“型紙”に焦点をあて、“型紙”を作り出した高度なテクニックと隠れた魅力を紹介する。

16世紀にヨーロッパの宣教師が日本へ持ち込んだ、実用性と装飾性を兼ね備えたガラス器への憧れが原動力となり本格化したとされる、日本のガラス器生産。本章では、ヨーロッパのガラス器と日本の美意識が結びついて生み出された「びいどろ」や「ぎやまん」といった作品を展示する。

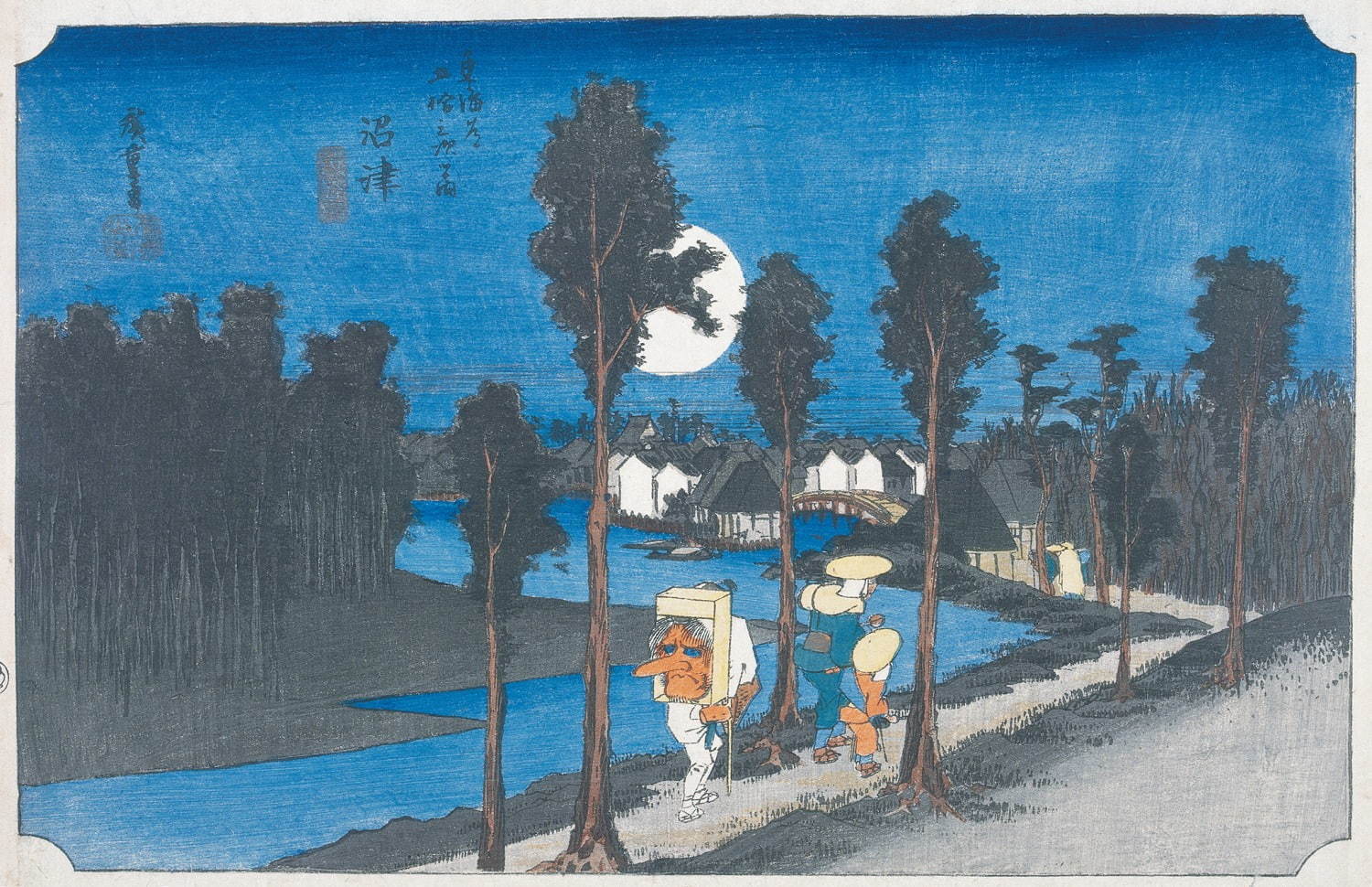

第5章では、江戸の浮世絵、幕末維新期の横浜浮世絵・開化絵、明治前期の小林清親らの光線画を中心に、日本と西洋の文化が結びついた版画の美を展観。流行を敏感にとらえ、江戸を代表する美となった浮世絵版画が映す、当時のリアルな世界観を感じることが出来る。

最終章では、アール・ヌーヴォー期を代表するフランスの芸術家エミール・ガレの作品の中から、特に日本美術とかかわりの深い作品をサントリー美術館のコレクションの中から展示。フランスの伝統にエジプト・イスラム・中国・日本など、異国の美術のエッセンスを取り入れた、鮮やかな花器や壺などのガラス作品を公開する。

【詳細】

リニューアル・オープン記念展III「美を結ぶ。美をひらく。美の交流が生んだ6つの物語」

会期:2020年12月16日(水)~2021年2月28日(日) 会期中に展示替あり

会場:サントリー美術館

住所:東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

開館時間:10:00~18:00

※2月10日(水)・22日(月)は20:00まで開館。

※入館は閉館の30分前まで。

休館日:火曜日(2月23日(火・祝)は18:00まで開館)、12月28日(月)~1月1日(金・祝)

入館料:当日券 一般 1,500円/大学・高校生 1,000円/中学生以下無料、前売 一般 1,300円/大学・高校生 800円

※会期・時間は変更の場合あり。

※チケットはサントリー美術館受付、サントリー美術館公式オンラインチケット、ローソンチケット、セブンチケットで取り扱い。前売り券は展覧会開幕前日までの販売。

【問い合わせ先】

サントリー美術館

TEL:03-3479-8600