特別展「きもの KIMONO」が、東京国立博物館 平成館にて、2020年6月30日(火)から8月23日(日)まで、事前予約制で開催される。なお、当初は2020年4月14日(火)から6月7日(日)までの開催を予定していた。

特別展「きもの KIMONO」は、鎌倉時代から安土桃山、江戸、大正、昭和、そして現代にいたるまでのきものを通史的に総覧する、かつてない規模のきものの展覧会だ。

会場では、鎌倉時代の女性が着用した、現存する最古の宮廷衣装である「表着 白地小葵鳳凰模様二陪織物」に始まり、徳川家康など歴史上の著名人が着用したきもの、現代デザイナーが手がけたきものなど約300件の作品を展示。5つの章を通して、日本独自の美の世界を体現するきものの過去・現在・未来を見つめる展示内容となっている。

日本の美的感覚を体現するきもの。その原型である“小袖”は、元来宮廷貴族などが十二単や装束などの“大袖”の下に身につけていたものであるが、室町時代後期より、染や刺繍、金銀の摺箔などで模様を施した表着として花開く。そして江戸時代になると、見事に彩られたきものが街を行き交う人びとにより着用されるようになった。

1章「モードの誕生」では、安土桃山時代から江戸初期にかけての小袖を展示。「縫箔 白練緯地四季草花四替模様」は、この時代を象徴するデザイン「四替(よつがわり)」を施したものであり、4分割された布地には、春夏秋冬を表す梅・藤・紅葉・雪持笹を重厚な刺繍で施している。華やかな刺繍はさることながら、ルノワールの油彩をも思わせる、流れるような糸のきらめきも魅力的だ。

一方、経済生活を確立しつつあった庶民の活力により“儚いこの世を享楽的に生きよう”という考えが広まりつつあった江戸時代には、きらびやかな退廃の美を表現したきものが現れるようになる。たとえば「小袖 染分綸子地鶴松花鳥模様」では、背面を1つの画面に見立て、紅色を地に、大小さまざまなの松の木、飛び立ち、あるいは互いに戯れ合う鶴の姿、そして幾何学模様が流れるように表現されている。

また、江戸時代初期の遊郭の様子をいきいきと捉えた「婦女遊楽図屛風」をはじめ、室町時代から江戸時代初期にかけて描かれた肖像画や風俗図屛風も展示。当時の華やかなモードを紹介する。

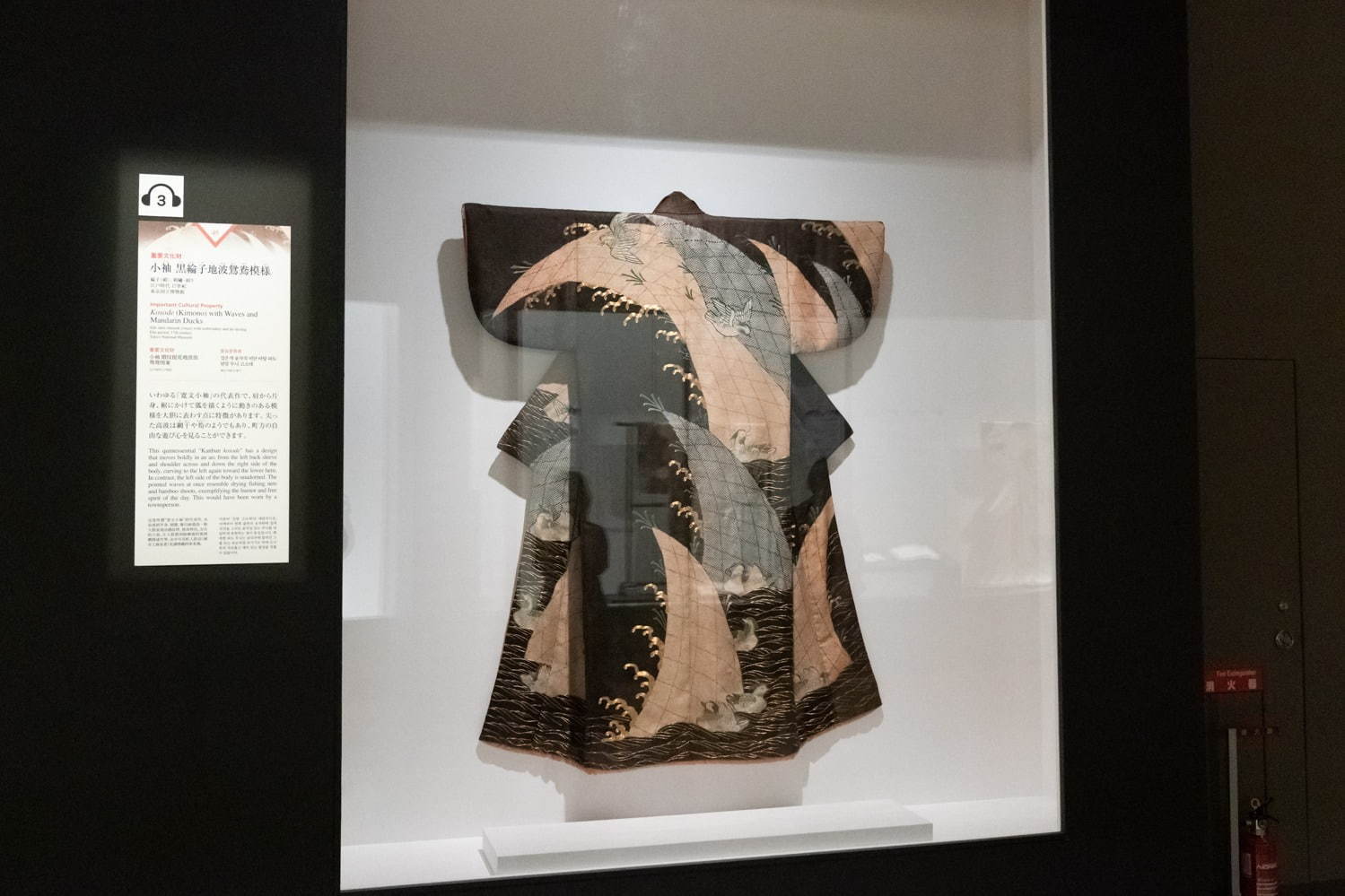

2章は「京モード 江戸モード」。その幕開けに置かれるのは「小袖 黒綸子地波鴛鴦模様」だ。肩から片身、そして袖へとダイナミックに弧を描くデザインは、「動」と「空(静)」の対比により、動きのある模様を表現した江戸時代初期のデザインに特徴的なものだ。

こうしたデザインが注目を集めたのは、江戸時代の第2将軍秀忠の娘・和子(まきこ)が天皇のもとに入内してからであるとされる。和子が注文した小袖模様が町人らの注目を集め、江戸のみならず京都からも流行が発信されるようになったのだ。

町人文化がこのように活気付き、衣服に贅を凝らすようになるものの、17世紀後半、幕府はこの奢侈を制限。それまできものを装飾するのに使用されていた主要な染織技法を禁止した。そこで新たに生まれた技法の1つが“友禅染”だ。多彩色と繊細な輪郭で表現される絵画のような模様は、その後流行することとなる。

ここでは、繊細な色彩で熨斗模様を表現した「振袖 紅紋縮緬地束熨斗模様」など友禅染を用いた代表的なきものを紹介。熨斗の1つ1つに施された友禅染の繊細な色挿しには江戸時代中期における最高の技術が駆使されており、前後ともに大胆かつ艶やかに仕上げられている。

この時代、尾形光琳ら著名な絵師が模様を描いた小袖なども、人びとの装いに影響を与えるようになる。光琳の筆による「小袖 白綾地秋草模様」は、光沢のある絹の白地に、濃淡さまざまの青や白で花の姿を繊細に描いた小袖だ。花々のあいだに遠近感はなく、おのおのが様式化された姿でリズミカルに並んでいる。

また、京都の絵師・西川祐信は「婦女納涼図」に、水の流れが流麗に表現された清流の茶屋で涼む多数の女性を描いた。彼女らが身にまとう小袖には光琳模様があしらわれ、この時代のモードを証言する1枚となっている。

一方、18世紀半ば以降の江戸では、小模様を散らしたようなミニマルなデザインが見られるようになる。それは、絢爛たる京のきものの華やかさとは対極にある表現だ。たとえば「小袖 白紗綾地雲取風景模様」では、紫の絞り染、繊細な線描による草木、型紙による擦り染の格子柄の3種類を組み合わせつつも、腰から下だけにこれらのデザインを施すことで、あくまで抑制された、静謐な表現となっている。

そして、洗練・簡素をよしとする美意識といえば「いき」だろう。「縞模様」などの従来は男性がまとった色や模様は、若い女性にも好まれるようになった。ここでは、青や緑、グレーといった落ち着いた地に、白糸で繊細な模様を施したきものや、短冊形に椿や燕子花、桔梗などの草花を刺繍で散りばめ、幻想性に富んだ表現を生んでいる「小袖 黒紅綸子地色紙短冊草花模様」などを目にすることができる。

他方で、江戸屋敷の武家女性が住まう大奥の衣装は、豪華な刺繍と鹿の子絞りで華麗に彩られつつも、模様は厳格に様式化され、身分や役職に応じて使用される絹の素材や色に規則が設けられた。

展示されるきものはいずれも鮮やかな色彩と壮麗な模様に富み、たとえば「振袖 紫縮緬地鷹狩模様」では、紫の地に鷹狩りを主題とした華麗な刺繍を施している。鷹や鶴、あるいは松など、華やかな花鳥で彩られるなかで、プルシアンブルーで表現された滝は、この時代の人びとが有していた鮮やかな新色への関心をほのめかしているといえよう。