「LOVE ファッション—私を着がえるとき」展が東京で、ギャルソンやディオールなど約130点が一堂に

美を求めるドレスが、バストやヒップを膨らませ、ウエストを絞ることで、「優美なシルエット」という女性像の理想を作りだそうとしたものであるのならば、その理想的な均整に疑問符を突きつけたのが、川久保玲によるコム デ ギャルソンであったといえるだろう。なかでも、よく知られた1997年春夏コレクション「Body Meets Dress, Dress Meets Body」では、ストレッチ素材のドレスの中に、通常バストやヒップといった曲線を描くものとされる部分とは異なる場所にパッドを忍ばせることで、不定形なフォルムを生みだしていることを見てとれよう。

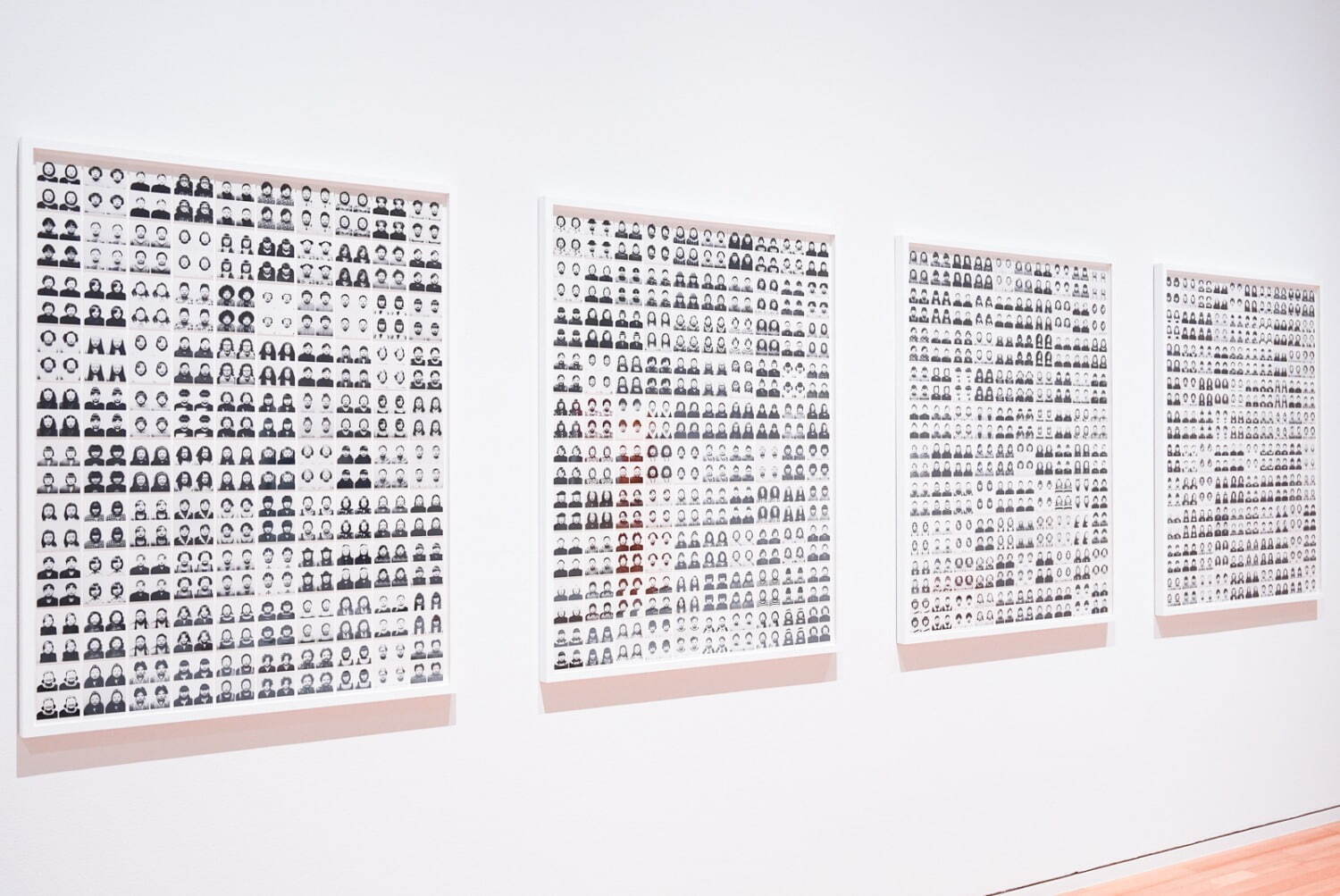

アート作品にも目を向けよう。チャプター2では、写真家・澤田知子の《ID400》を展示している。澤田は、「内面と外見の関係」をテーマに、自身の姿や顔を被写体としたポートレイト作品を中心に手がけてきた。《ID400》は実質的なデビュー作であり、街中の自動証明写真機で400回変装して撮影を繰り返した写真から構成されている。装うことでさまざまな外見へと容易になり変わる無数の写真を通して、澤田は外見と中身の齟齬に光をあてているのだ。

ありのままの姿

チャプター3「ありのままでいたい」で着目するのは、社会のなかでさまざまな役割を担いつつ生活する人々が抱く、「ありのままの自分」でいたいという思い。とりわけ1990年代、プラダ(PRADA)やヘルムート ラング(HELMUT LANG)は、理想的な身体を思い描くのではなく、自分たちが生きる現実的な身体に目を向けた。チャプター2で見たような過剰なデフォルメからは距離をとり、身体をあるがままになぞるとともに、素肌に接する下着をまざまざと晒すなど、いわば日常的な平凡さを肯定したものであったといえる。

コットンのニットなどを用いた、ヘルムート ラングのカーディガンやスカート、ストラップなどは、素肌をすっかり覆いつくすことはなく、ありのままの身体をそのままに指し示すようだ。また、カール・ラガーフェルドのシャネルによるブラトップ、コーン・ブラを露わにデザインへと組みこんだゴルチエ パリ バイ サカイ(Gaultier Paris by sacai)など、身体と密接に結びつくランジェリーを取りいれたファッションも紹介している。

流動するアイデンティティと川久保玲「オーランドー」三部作

チャプター4「自由になりたい」では、自分という存在を社会的に規定する、国籍や階級、性別といったアイデンティティから逃れる術として、装うことに目を向けている。年齢や職業ごとにふさわしいとされる服装があったり、ドレスは主に女性のものとされていたり、装いは社会的なアイデンティティと結びついてやまない。そうだからこそ逆に、凝り固まった自己のアイデンティティから、装いを通して解放される可能性もまた開かれているといえよう。

こうした可能性へと進む導きの糸となるのが、ヴァージニア・ウルフの小説『オーランドー』だ。同作では、300年にわたる時の流れのなかで、性や身分を超えてアイデンティティを変えてゆく主人公の物語を、衣服を「着がえる」描写とともに描き出した。

『オーランドー』はこのように、装いとアイデンティティの流動性を体現する作品であり、現代のファッションデザインをも触発してきた。実際、同作に着想を得た近年のコレクションとして、川久保玲によるコム デ ギャルソン・オム プリュスの2020年春夏コレクションやコム デ ギャルソンの2020年春夏コレクション、フェンディの2021年春夏クチュールコレクション、ディオールの2025年秋冬ウィメンズコレクションを挙げることができる。

本展ではこのうち、川久保による「オーランドー」三部作、コム デ ギャルソン・オム プリュスの2020年春夏コレクション、コム デ ギャルソンの2020年春夏コレクション、そして川久保が衣装デザインを手がけたウィーン国立歌劇場のオペラ《オーランドー》を紹介。身体をデフォルメしたかのようなコム デ ギャルソンのルックなどを展示するほか、オペラ《オーランドー》の記録映像を上映している。

別の在り方で

現代の大量消費社会では忘れかけられている、自然への思い。身体をもねじ曲げる、美への欲望。ありのままの身体をなぞる、自分の輪郭。社会的なアイデンティティから解放された、自分の別の姿。「自分」とは、わかっているようで不確かな存在であって、だからこそ装いとは、「自分」の存在を確かめ、縁取るもの、今とは違う姿を夢見てそれを具現化するものだといえる。最終章のチャプター5「我を忘れたい」で目を向けるのは、時に別の生き物へなり変わってみたいとすら思う、異なる姿への欲望だ。

ピックアップ

スケジュール

![fashionpress[ファッションプレス]](/img/common/logo_0119_1928.svg)