会場では、戸外制作に着目しつつ、ルノワールとセザンヌの作品を紹介。ルノワール作品では、たとえば、パリ郊外を淡い色調と繊細な筆遣いで描きだした《イギリス種の梨の木》、アルジェリアを訪れた際に出会った異国の植生を濃密な色彩で表現した《アルジェリア風景、ファム・ソヴァージュ(野生の女)峡谷》などを展示している。

一方、セザンヌ作品では、空や野原、家など、対象ごとに多様な筆致を使いわけた《赤い屋根のある風景(レスタックの松)》、故郷エクス=アン=プロヴァンス近郊の採石場を舞台に、青い空、赤い岩、緑の木々を一定の方向性の筆致で描くことで独自の表現を追求した《赤い岩》などを目にすることができる。

印象派の画家が形を希薄にしてゆく傾向があったのに対し、ルノワールとセザンヌは、線描と色彩を重視しつつ、形のバランスをとることを追求した。その例のひとつが、人物を描いた「肖像画」である。家族や友人など、身近な人物をともにモデルとしつつ、ルノワールは親密な雰囲気で表現する一方、セザンヌは粗く力強い身体表現を追求したのだ。

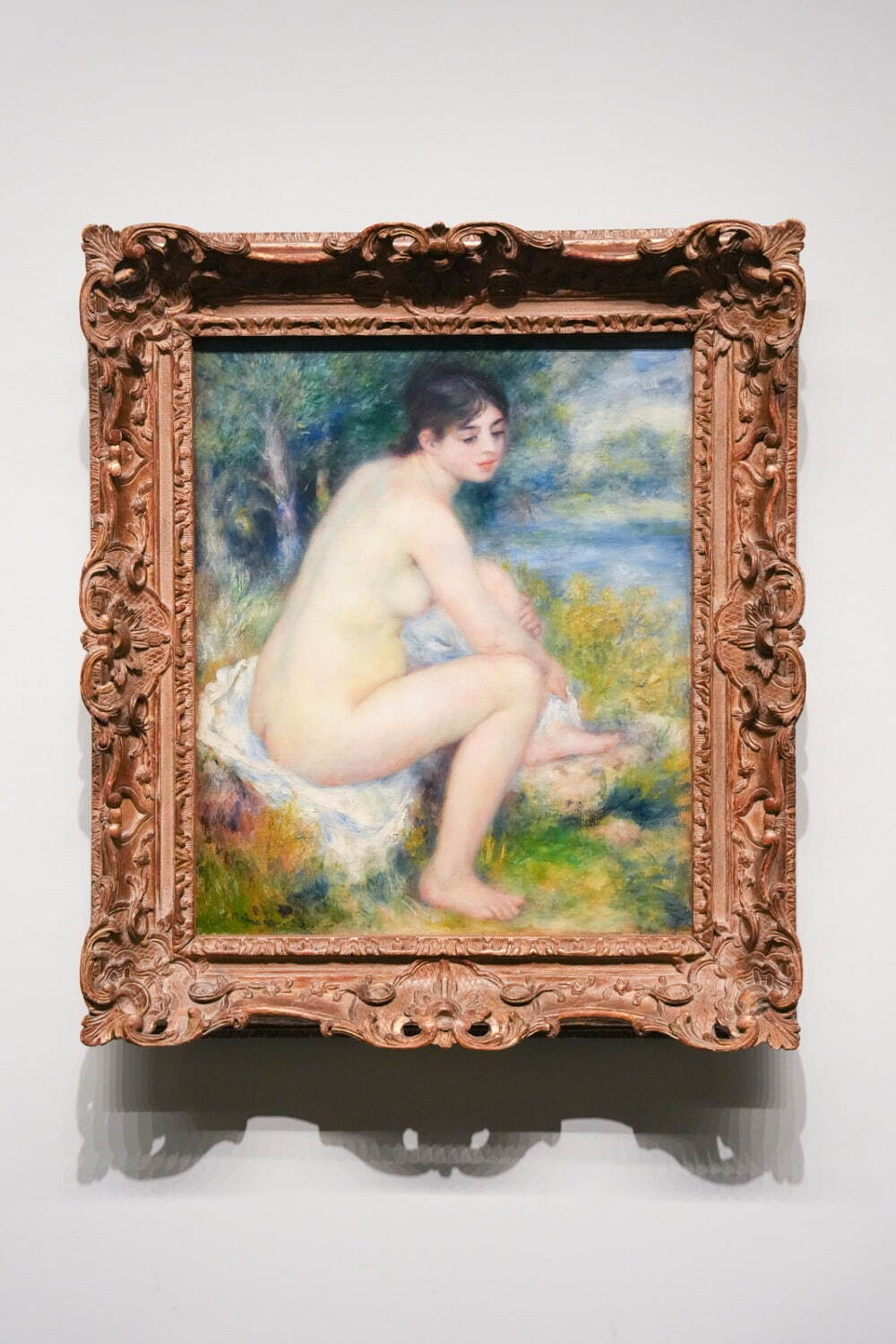

ルノワールは、ロココの画家フランソワ・ブーシェによる《水浴するディアナ》を見て、女性の身体への関心を深めたという。女性の柔らかな肌をみずみずしく捉えた《風景の中の裸婦》は、こうしたロココの画家からの影響を色濃く示すものだ。また、室内の身近な人物を描いた作品も、近代絵画に特徴的なものだといえる。会場では、ピアノを弾く少女たちを描きだした、《ピアノの前の少女たち》や《ピアノの前のイヴォンヌとクリスティーヌ・ルロル》などを目にすることができる。

このように親密な雰囲気を湛えたルノワールの肖像画に対して、セザンヌの作品は、身近な家族を描く場合でも、モデルとの距離をとっている。たとえば、自身の妻を主題とした《セザンヌ夫人の肖像》や《庭のセザンヌ夫人》では、筆の運びを窺える粗い筆遣いで、確固たるフォルムを捉えようとしている。また、戸外で水を浴びる人々の姿を描いた《3人の浴女》などでも、力強い筆致により人々の姿を立ち上げているといえるだろう。

身近な物を描く「静物画」は、西洋の伝統絵画においては低い地位を占めていた。しかし、同時代の風俗を描くことを試みた印象派の画家たちは、新たな描き方をとおして、このジャンルを革新することになった。こうしたなか、ルノワールとセザンヌもまた、さまざまな手法で静物画を試みている。

ルノワールは、色彩感に富んだ柔らかな筆致により、優雅でいきいきとした静物画を残している。色とりどりの花々を花瓶に挿した《チューリップ》や《花》は、こうしたルノワールの作品の一例だ。また、なめらかで光沢のある花瓶の描写には、陶磁器の絵付け職人を務めていた自身の経験が表れているといえるだろう。

一方、セザンヌは、互いに働きかける色彩と形の効果を重視している。なかでも、「りんごひとつで私はパリを驚かせたい」という言葉を残したように、りんごはセザンヌにとって重要なモチーフであった。会場では、《スープ鉢のある静物》など、幾何学的なフォルムを追求しつつ、俯瞰的な視点により構図の不安定さをもたらすなど、セザンヌならではの造形の試みにふれることができる。

本展では、ルノワールとセザンヌが20世紀美術にもたらした影響にも着目。幾何学的な形態を追求したセザンヌの作品は、パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックが創始したキュビスムの出発点のひとつとなった。また、古典への回帰を目指した1920年代のピカソは、ルノワールの裸婦画に目を向けている。会場の終盤では、ルノワールの《横たわる裸婦(ガブリエル)》、セザンヌの《りんごとビスケットのある静物》とともに、ピカソによるキュビスム作品《大きな静物画》、重厚で彫刻的な《布をまとう裸婦》を紹介している。