エルメス(HERMÈS)が東京・銀座に展開する銀座メゾンエルメス フォーラムでは、展覧会「エコロジー:循環をめぐるダイアローグ」の第2期「つかの間の停泊者」展を開催。期間は、2024年2月16日(金)から5月31日(金)まで。

「エコロジー:循環をめぐるダイアローグ」展は、2期にわたって「エコロジー」について考察する展覧会シリーズだ。第2期となるグループ展「つかの間の停泊者」では、4人のアーティスト、ニコラ・フロック、ケイト・ニュービー、保良雄(やすら たけし)、ラファエル・ザルカを取り上げる。

「エコロジー:循環をめぐるダイアローグ」展のエッセンスとなるのが、「エコロジー」を単に自然環境として捉えるのではなく、「循環するエネルギーの様態」として考えている点。第2期の「つかの間の停泊者」展では、自然や人間が「エコロジー」の大きな流れのなかで関わりあってゆくさまに着目するとともに、「作品」の開かれた生にも光をあてている。

「エコロジー」の語源は、家や住居を意味するギリシア語「オイコス」にあるという。住まい、あるいは宿りを、変化してやまない流れにおいて捉えるとき、その最たる例が、地球上のあらゆる生命の源となった「海」であるといえる。そして、生命を育む、海という流動的な存在を対象としてきたのが、ニコラ・フロックだ。

1960年フランスに生まれたフロックは、世界各地の海や河川に潜り、水面下の景観や生態系の撮影を続けてきた。そこには、自然環境の移ろいの過程において、流れや消失、再生が担う役割への関心がある。たとえば、青と緑のグラデーションが広がる《水の色、水柱》は、マルセイユの海の沿岸から沖合にかけてを、水面から水深30mまで撮影した写真から構成。色の違いは、水深と微生物の濃度によるものであり、鮮やかなグラデーションには、マルセイユ市の排水が海の景観に与える影響が可視化されているのだ。

エコロジーを大きな流体として捉えるとき、人間は特権的な主体ではなく、さまざまな存在をそれ自体として認めて等しく考えてゆくことになる。1984年滋賀に生まれた保良雄は、生物や無生物、人間、テクノロジーなどを横軸で捉えて制作を行なっており、アートワークの一環として自ら農業にも携わっている。

本展では、3つの作品から構成されるインスタレーションを展開。たとえば、19世紀に天気予報に使われた機器「ストームグラス」をベースとした《cosmos》には、木材や石といった自然の要素をも取り入れることで、そこにいわば「エコロジー」の縮図が静謐に立ち上げられる。24枚の写真からなる《glacier》には、ネパールで見つけた氷河の氷が、手のひらで溶けてゆく様子が捉えられている。

また、ドーム状の《noise》には、福島で栽培された稲藁を原料に、自ら作った和紙を使用。ドームの中には12個の照明が灯り、それらは会場の各所に設置された太鼓へと落ちる、柑橘のオイル──これらは、東京、福島、千葉、沖縄で採取されたものだという──のランダムなリズムにしたがって点灯するものとなっている。氷が水になることであったり、作物を育てることであったり、あるいは水滴が落ちることであったり、これらの作品には、人間を中心とはしない自然の時間が互いに絡み合っているのだといえる。

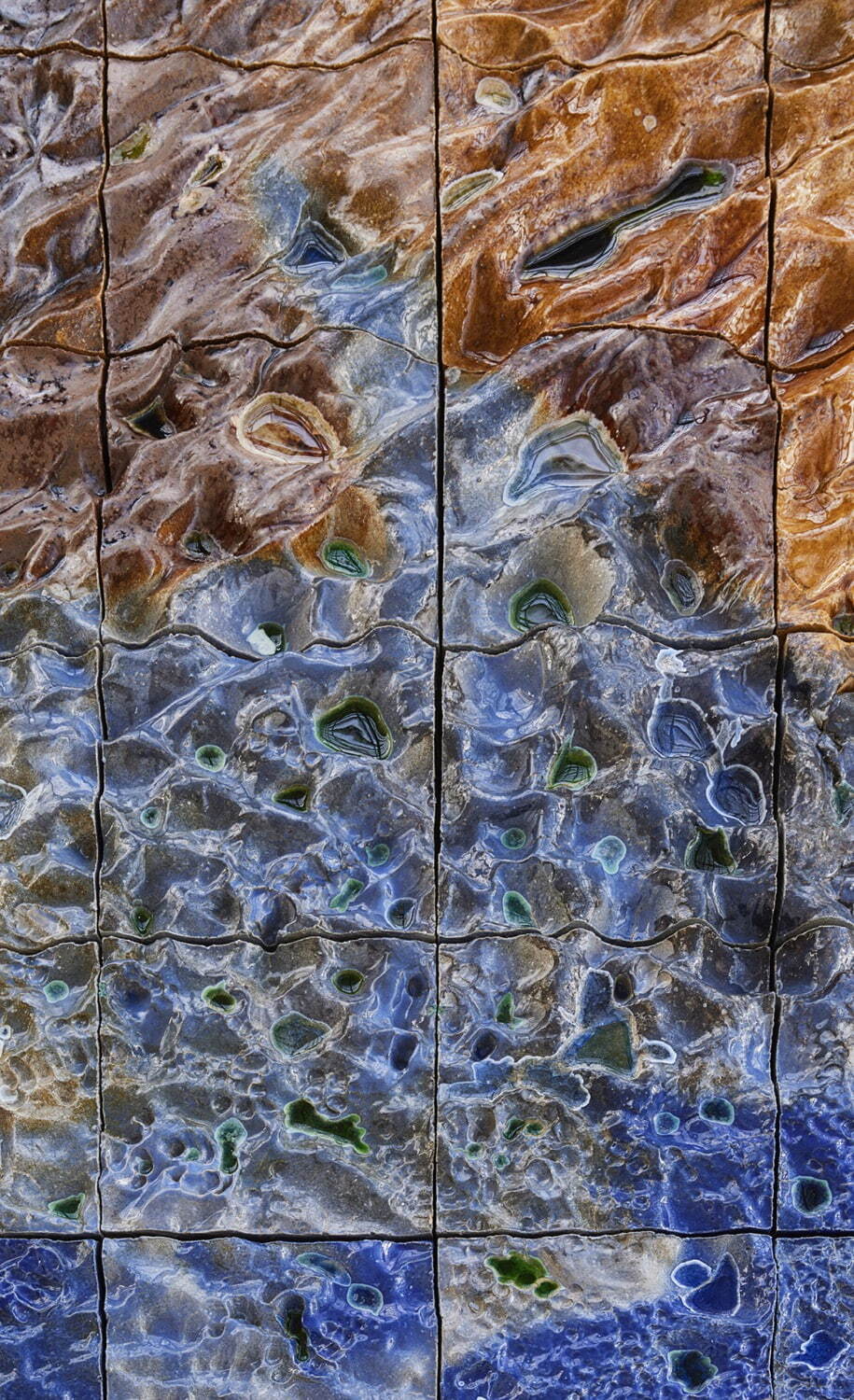

一方、1979年ニュージーランドに生まれたケイト・ニュービーは、セラミックやガラスといったさまざまな素材を用いて彫刻の可能性を探るとともに、場との関係性に着目したプロジェクトを展開している。本展で展示されるセラミック作品、《いつも、いつも、いつも》と《呼んでいる、呼んでいる》は、それぞれ栃木・益子とニュービーの現居住地・テキサスで制作されたものだ。

会場のフロアに広がる《いつも、いつも、いつも》は、陶土の上でニュービー自らが身体を動かしつつ形を作ったものであり、そこにはアーティスト自身が大切にしているという触れること、触覚的な痕跡が色濃く現れている。また、複数の種類の釉薬や原土パウダーに加えて、東京で拾い集めたガラスを使用するなど、多様な土の姿が固化されている。セラミック作品の制作には多量の手間とエネルギーを要するものの、ニュービーはそこに、制作に携わる複数の人の手、時間を経ても厳として残る確かさを見て取っているのではかなろうか。