ミューラル“水面に散り敷く花々のように”パッチワーク刺繍のドレスができるまで、素材に込めた思いを探る

「繕う」ことをテーマとした、ミューラル(MURRAL)の2025年秋冬コレクション。そのコンセプトを体現する新作が、パッチワークの刺繍「エンブクロス」を用いたドレスやスカートなどだ。川一面に散り敷いた花々をイメージしたエンブクロスは、クチュールのような手作業から生まれる、大胆さと繊細の交錯が最大の魅力。この記事では、エンブクロスに込められた思いをひもといてゆく。

ミューラル「繕う」思いを仮託したエンブクロス

「繕う」ことを体現するエンブクロス

Petals carpet embroidered dress 253,000円

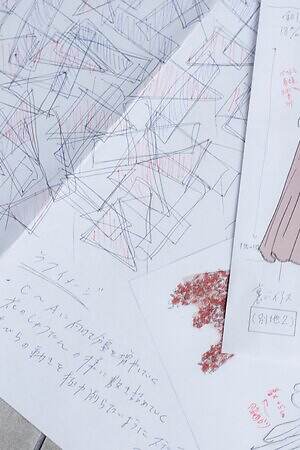

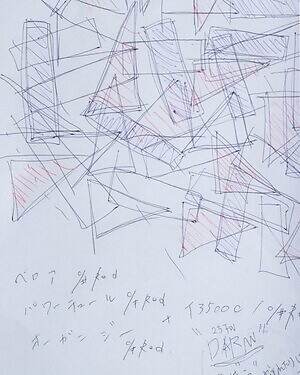

今季のミューラルがテーマとしたのが、「繕う」を意味する「DARN」——壊れたものを直すことと、身なりを整えること、ふたつの意味を持つこの言葉には、ミューラルのデザイナーである村松祐輔と関口愛弓がブランドを続けるなか、試行錯誤を繰り返しながらも自らを繕い、前に進んできた、10年以上にわたる足跡が仮託されている。

そうした「繕う」ことを象徴するのが、ベロアやメッシュ、オーガンジーの断片をパッチワーク状に重ね、刺繍で繋ぎとめた「エンブクロス」の手法だ。今季のミューラルでは、このエンブクロスを用いつつ、トレンチコートのディテールを組み合わせたドレスやスカート、エンブクロスがさりげなく覗くトップスを展開している。ミューラルならではのエンブクロスが生まれた背景と、そこに込められた思いに、光を当ててゆこう。

エンブクロスとは

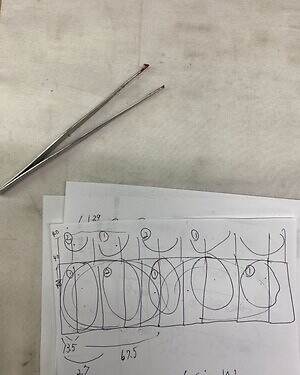

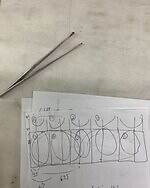

エンブクロスとは、小さな布地を1枚ごとに配置し、刺繍を施すことでパッチワーク状に繋げる手法だ。もともとプログラミングをしていない刺繍の技法を指すエンブクロスは、ミューラルが製作を依頼した福井の工場によると、1990年代初頭、機械による刺繍がピークを迎えるなか、ほかの工場と差異化を図るために生まれたという。そのため、北陸のこの工場でしか生産できず、現在では素材にこだわるブランドを中心に、ピンポイントで用いられるに限られているようだ。

パッチワークをミューラルらしく

ミューラルが今季、「繕う」というテーマを具現化しようとしたときに思い浮かんだのが、小さな布地を繋ぎあわせるパッチワークであった。ある種素朴な手法であるパッチワークを、ミューラルらしく、エレガントな佇まいに昇華できるだろうか? こうしたなかで偶然出会ったのが、エンブクロスの手法であったのだ。

川一面に広がる「花の絨毯」をイメージして

エンブクロスのモチーフとなったのが、デザイナーの村松が福井で目にした、川に散り敷いた花々——村松はこれを、「花の絨毯」と呼んでいる。それは折りしも、福井にある刺繍工場に向かっている道中のことであったという。刺繍工場に向かうなかで、刺繍のアイディアを見出す。そういった偶然の出会いに寄せて、「日々何かを強く求めていると向こうから勝手に手を差し伸べてくれることが多々あります。強く願うのは大切なことなのかもしれませんね」と、村松は語っている。ミューラルのウェアには、デザイナー自身のみずみずしい感覚が息づいているのだ。

小さな布地を重ねること

ミューラルがエンブクロスと出会ったとき、そのサンプルはシンプルな佇まいであり、幾重にも重なったものではなかった。しかし、「繕う」という今季のテーマを掘り下げるなか、そうして生まれるものは、整ったものであってはならない。自分たちが葛藤を抱えつつ歩んできた軌跡を、綺麗に整えたものにはできないという思いがあったのだ。心をレイヤーで覆うように、素材を重ねてゆくこと。けれども立体的に、表情豊かに「花の絨毯」を表現すること——そうした発想が、異なる形のベロアやチュール、オーガンジーを重ねる、ミューラルならではのエンブクロスへと結実したのである。

相異なる要素を取り交ぜて

単に綺麗なものを求めるのではなく、「繕う」ことを具現化する発想は、素材ばかりでなく、ウェアのデザインにも現れている。たっぷりとドレープを描くドレスやスカートには、トレンチコートに着想したディテールを。試行錯誤をしつつ歩んできた足跡を、傷つきながらも抗うイメージに重ねて、優雅なウェアにミリタリーウェアの要素を組み合わせているのだ。それはまた、ドレスなどをベースに、異なるアイテムの要素をアレンジして重ねるという意味で、ある種のパッチワークをも試みている。

ピックアップ

スケジュール

![fashionpress[ファッションプレス]](/img/common/logo_0119_1928.svg)